ヴィブラートの設定方法

Aerophone Brisaを手にして、最初に「おっ、これぞ管楽器!」と感じる瞬間って、やっぱりビブラートが綺麗にかかったときじゃないでしょうか。音が波打つだけで、急に演奏に「歌心」が宿るんですよね。

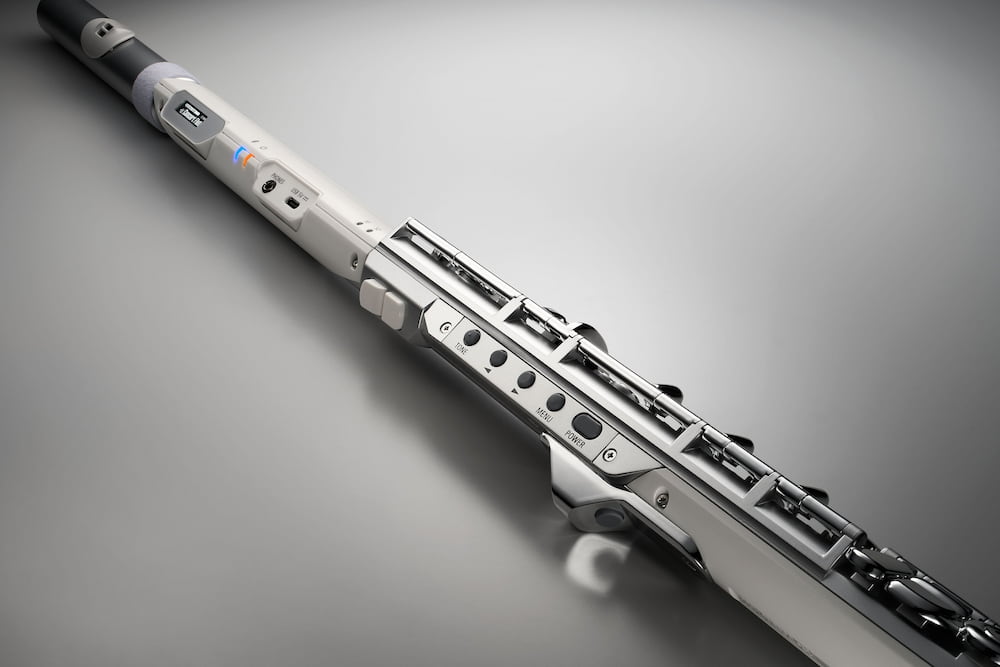

Brisaでビブラートをかける方法はいくつかあるんですが、一番直感的で、演奏していて楽しいのが「本体を傾けてかける方法(モーション・センサー)」です。

アコースティックな楽器だと息のコントロールや唇の噛み具合でかけますが、Brisaは「楽器そのものを揺らす」という、ちょっとデジタルならではのアプローチができるんです。これが意外と理にかなっていて、体を揺らしながら演奏する感覚とリンクして気持ちいいんですよ。

ここでは、その設定手順を一緒に見ていきましょう。

本体を傾けてビブラートをかける設定(モーション・ティルト)

この設定をすると、楽器の先端(ベル側)を上下に振るだけで、音を揺らすことができます。

- 設定メニューに入る まず、本体背面の [MENU] ボタンを押します。 画面にメニューが表示されたら、詳細な設定ができる「Pro Menu」に入ります。もし Easy Menu と表示されていたら、まずは Pro Menu を選んでください。

- モーション設定を探す メニューの中から Control Settings という項目を探して、その中の Motion まで進んでください。

- ティルト・モードを「Vibrato」にする Tilt Mode という項目があります。ここを Vibrato に設定しましょう 。 ちなみに「Tilt(ティルト)」というのは、楽器を縦に振る動きのことです。

- 感度を調整する そのすぐ近くに Tilt Vib Sense という項目があるはずです 。 これがすごく大事で、数値は 0〜9 で設定できます。 数字を大きくすると少し動かしただけでグワングワンとかかるようになりますし、小さくすると深く傾けないとかかりません。最初は真ん中くらいの数値にして、実際に吹きながら「自分の揺らし心地」に合うところを探ってみてください 。

- 基準位置の確認 Tilt Center で、どの角度を「揺らしていない状態」とするか決められます 。 構えたときに自然な角度が 0 になるようにしておくと、変な力が入らなくて済みますよ。

その他の方法:指先でコントロールする

実は、楽器を揺らすのが苦手な場合や、もっと機械的に正確なビブラートをかけたい場合は、ボタンに割り当てることもできます。

例えば、左手の親指で操作する「サム・ボタン」や、[S1] / [S2] ボタンに「Vibrato Rate(速さ)」や「Vibrato Depth(深さ)」を割り当てることができます 。 多くのプリセット音色(最初から入っている音色)では、すでにサム・ボタンなどにビブラートの機能が割り当てられていることが多いので 、設定を変える前に一度、親指のボタンを押しながら吹いてみてください。それだけでビブラートがかかるかもしれません。

詳しい割り当て変更の手順は、『リファレンス・マニュアル』の「アサイン設定」という項目に載っていますので、こだわり派の方はそちらも覗いてみてくださいね 。

ビブラートひとつで、バラードの説得力が段違いに変わります。ぜひ、自分好みの揺らし心地を見つけてみてください。

頭部管ヒーター機能って??

管楽器をやっている人なら、冬場の練習で「結露」に悩まされた経験、一度はあるんじゃないでしょうか。寒い部屋で温かい息を吹き込むと、管の中に水滴がびっしり……なんてこと、よくありますよね。これ、実はデジタルのAerophoneでも起きるんです。センサー部分に水滴がつくと反応が悪くなったりして、ちょっと厄介なんですよね。

でも、Aerophone Brisaには、そんな悩みを解決してくれる驚きの機能がついているんです。それが「ヒーター機能」。なんと、頭部管(吹き口のパーツ)を温めてくれるんです。電子楽器にヒーターって、ちょっと未来的でワクワクしませんか?

これを使えば、結露を減らしていつでも安定した演奏ができるようになります。リファレンス・マニュアルを参考に、この便利な機能の設定方法や注意点について、お話ししますね。

ヒーター機能の設定方法

この設定は、より詳細な設定ができる「Pro Menu(プロ・メニュー)」の中にあります。ちょっと奥まった場所にありますが、一度設定してしまえば「Auto」で快適に過ごせますよ。

- まず、本体の [MENU] ボタン を押します。

- 矢印ボタン [ < ] [ > ] を使って画面に 「Pro Menu」 を表示させ、もう一度 [MENU] ボタン を押して中に入ります 。

- 「General Settings」 という項目を探して、[MENU] ボタン で決定します 。

- ここから矢印ボタンで項目を送っていくと……ありました、「Heater Switch」 という項目 。

- [MENU] ボタン を押してカーソルを下段に移動させ、値を 「Auto」 に変更します 。

これで設定は完了です。「Auto」にしておけば、頭部管のヒーターが一定温度に保たれて、結露を抑えてくれます 。寒い日の朝練とか、この機能があるだけですごく安心感がありますよね。

知っておきたい動作条件

ただ、ヒーターってやっぱり電気を食うものなんです。なので、いつでも無条件に動くわけではありません。リファレンス・マニュアルによると、ヒーターが作動するには以下のどちらかの条件が必要です 。

- バッテリー残量が50%以上あること

- 1.5A(1500mA)以上供給できるUSB電源に接続していること

つまり、電池が減ってきたり、パワーの弱いUSBアダプターを使っていたりすると、ヒーターはお休みしてしまうんです。もし「あれ、なんか結露するな?」と思ったら、充電残量を確認してみるといいかもしれません。

ヒーターが動いているか確認する方法

「設定はAutoにしたけど、今本当に温まってるのかな?」って気になるときありますよね。手で触ってもほんのり温かい程度かもしれないし。そんなときは、画面でステータスを確認できます。

- [MENU] ボタン から 「Information」 を選びます。

- その中の 「Detail」 という項目を見ると……

- 「Heater:」 という表示があって、動作しているかどうかがわかります 。

こういう細かい配慮、ガジェット好きとしてはグッとくるポイントです。

このヒーター機能、目立たないけれど、演奏者のストレスを減らしてくれる素晴らしい「縁の下の力持ち」だと思います。特に日本の冬は乾燥して寒いから、ブレスセンサー(息の強さを感知する部分)のコンディションを保つためにも、ぜひ活用してみてくださいね。

スマホとつながると、世界が広がる

Aerophone Brisaは、単体でも十分楽しめますが、スマートフォンと連携させることで「Aerophone Brisa Plus」という専用アプリが使えます 。

このアプリを使うと、音色のカスタマイズや、お気に入りの音色リスト(フェイバリット)の作成がスマホの画面上で直感的に行えます 。さらに、本体には入っていない追加音色を取り込むこともできるんです。これは使わない手はありませんね。

スマートフォンとの接続(ペアリング)方法

アプリを使うための最初のステップです。少し手順が多いですが、一度設定してしまえば快適ですよ。

- Aerophone Brisa本体の設定

- 本体の [MENU] ボタン を押し、メニュー画面に入ります 。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Bluetooth」 を選びます 。

- もし「Off」になっていたら、[MENU] ボタン を押して下段に移動し、[ > ] ボタン で 「On」 に変更します 。これで本体側の準備は完了です。

- スマートフォン側の設定

- スマホの設定画面でBluetoothをオンにします 。

- ここが重要です! スマホのBluetooth設定画面に「AE-BRISA」と表示されても、そこではタップしないでください 。ここで接続してしまうと、アプリとうまく通信できません。

- アプリでの接続

- 無料アプリ「Aerophone Brisa Plus」を起動します 。

- アプリ画面の 「Aerophone Brisa に接続する」(またはスキャン)を選びます 。

- 画面に「AE-BRISA」が表示されたらタップして接続します。ペアリングの要求が出たら「ペアリング」を選んでください 。

- 「接続しました」と出れば成功です 。

※詳しいトラブルシューティングは、『Aerophone Brisa Plus 取扱説明書』の「接続が失敗する場合」をご参照ください 。

専用アプリ「Aerophone Brisa Plus」

専用アプリ「Aerophone Brisa Plus」でできること

スマホの大画面を使って、直感的に操作できるのが最大のメリット。「音を作る」というよりは、「楽器を自分専用にカスタマイズする」というイメージです。

- お気に入り音色の管理(Favorite機能) 100種類以上の音色から、よく使うものを「フェイバリット」として登録・並べ替えができます。ライブの曲順に並べたり、練習用セットを作ったり。スマホをタップするだけで本体の音色が切り替わるので、リモコン代わりにもなります。これ、ステージ上では本当に便利です。

- 吹き心地のカスタマイズ(Setting) 本体の小さな画面だと面倒な設定も、アプリなら一目瞭然です。 たとえば「ブレス・カーブ(Breath Curve)」。息の強弱に対して、どれくらい音が反応するかを調整できます。肺活量に自信がない方でも、設定次第で楽にフォルテが出せるようになりますよ。 他にも、リコーダー運指やフルート運指への変更、リバーブ(残響)の深さ調整などが可能です。

- 運指の「答え合わせ」(Fingering) 「この高い音、どうやって出すんだっけ?」という時、アプリ画面にAerophoneのキーが表示され、実際に押したキーがリアルタイムで光ります。視覚的に確認できるので、練習がはかどります。PDFの運指表もすぐに開けるのが嬉しいポイント。

- 新しい音色を増やす(Roland Cloud) アプリ経由でRoland Cloudにログインすると、追加の音色をAerophone Brisaに取り込むことができます。「もっと違う音が欲しい!」という時の楽しみが増えますね。

本体メニュー(Pro Menu)だけでできること

アプリが手元になくても、本体の「Pro Menu」内にある「Tone Edit」機能を使えば、ある程度の音の調整は可能です。

- 音量バランス(Tone Level):音色ごとの音量を揃えたい時に。

- 移調・オクターブ(Transpose/Octave):曲のキーに合わせて調整。

- ハーモニー設定:音が重なる「インテリジェント・ハーモニー」の度数などを変更。

プレイヤーに優しい「ちょうどいい」カスタマイズ性

Aerophone Brisaのエディット機能は、難しいシンセサイザーの知識がなくても大丈夫。「自分好みの吹き心地にする」「使いやすいように整理整頓する」という、プレイヤーにとって一番実用的な部分に特化しています。 ぜひアプリを活用して、あなたのBrisaを「自分だけの相棒」に育ててみてくださいね。

運指モード(Fingering Mode)の変更方法

自分に合った指使いを選ぶことで、演奏の快適さが劇的に変わります。以下の手順で設定してみましょう。

- 本体の [MENU] ボタン を押します。画面にメニューが表示されます 。

- [ < ] [ > ] ボタン を使って、画面に 「Fingering Mode」 を表示させます 。

- もう一度 [MENU] ボタン を押すと、カーソルが下段(設定値)に移動します 。

- [ < ] [ > ] ボタン を押して、好みの運指モードを選びます 。

- Brisa: リコーダーに近い、誰でも馴染みやすい運指 。

- Flute: フルート奏者向けの運指 。

- Trumpet: トランペット奏者向け 。

- Left / Right: 片手だけで演奏できるモード 。

- 設定は自動で保存されます。演奏画面に戻るには [TONE] ボタン を押してください 。

※詳しい運指表については、『Aerophone Brisa クイック・スタートガイド』のP.19以降や『リファレンス・マニュアル』のP.37以降に図解されていますので、ぜひ手元に置いて確認してみてください 。

リバーブ(残響)の設定

Brisaの演奏体験を一瞬で「コンサートホールの響き」に変えてしまう、このリバーブ機能にスポットを当てて記事を書いてみました。ヘッドホンをして目を閉じれば、そこはもう大聖堂。自分の音が美しく響き渡る快感を、ぜひ味わってみてください。

「空間」をデザインする、という楽しみ方

管楽器というのは不思議なもので、吹いている場所の響きによって、演奏者の気分も、出てくるフレーズさえも変わってしまうものです。

お風呂場で歌うと気持ちいいのと同じ原理ですね。音が適度に響くと、自分の音がリッチに聴こえ、不思議と演奏が上手くなったように感じて、指も滑らかに動くようになります。これを「勘違い」なんて言わないでください。「気持ちよく吹ける」ことは、上達への一番の近道なんですから。

Aerophone Brisaには、この「空間の響き」をシミュレートする機能が高品質に搭載されています。ただの機械的なエコーではありません。ホールの広さや壁の材質まで感じるような、空気感の演出ができるんです。

気分に合わせて「響き」を着替えよう

Brisaには、なんと17種類ものエフェクト(音響効果)が用意されています 。その日の気分や曲調に合わせて、これらを使い分けるのが「通」な遊び方です。

代表的なものをいくつか紹介しましょう。

- Reverb Hall(ホール・リバーブ) 一番のおすすめです。まるでクラシックのコンサートホールや大聖堂で吹いているような、深くて長い残響がつきます。ゆったりとしたバラードや、「Concert Flute」のような音色には最高にマッチします。自分がマエストロになった気分に浸れますよ。

- Reverb Room(ルーム・リバーブ) もう少し狭い、ライブハウスやスタジオのような響きです。音がボワボワしすぎないので、速いパッセージを吹くときや、ジャズの練習をするときに向いています。音がタイトに締まって聴こえます。

- Delay(ディレイ) これは「やまびこ」効果です。吹いた音が遅れて返ってきます。バラードの語尾に余韻を残したいときや、ちょっとサイケデリックなシンセサイザー音色で遊ぶときに使うと、プロっぽい雰囲気が出ます。

- Chorus(コーラス) 音に厚みを持たせて、揺らぎを加える効果です。音がキラキラと広がるような印象になります。

設定はとても簡単です

では、実際にホールの響きを足してみましょう。手順は以下の通りです。

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Effect Type」 を探します。

- [MENU] ボタン をもう一度押して、カーソルを下段に移動させます。

- [ < ] [ > ] ボタン で、好きなエフェクトを選びます(例:Reverb Hall 1など)。

- 設定したら、[TONE] ボタン で演奏画面に戻ります 。

ここがポイント!「かかり具合」を調整する

エフェクトの種類を選んだら、その「強さ」も調整してみましょう。 同じメニューの中に 「Effect Level」 という項目があります 。

- 値を大きくすると: お風呂場感が強くなります。気持ちいいですが、速い曲だと音が濁って聴こえることがあります。

- 値を小さくすると: スッキリします。リズムを正確に聴き取りたい練習の時は、あえて少し下げると良いでしょう。

音色ごとに設定を記憶させる

実は、「この音色はホールで、あの音色はスタジオで」といった具合に、音色ごとにエフェクトの設定を保存しておくこともできます。

自分好みに調整したリバーブ設定は、「ユーザー・トーン」として保存しておけば、いつでもその空間を呼び出せます。保存方法は『リファレンス・マニュアル』のP.13に詳しく書かれていますので、こだわり派の方はぜひチャレンジしてみてください 。

今夜はヘッドホンをして、Reverb Hallの数値をちょっと上げてみませんか? いつもの練習曲が、壮大なシンフォニーの一部のように聴こえてくるかもしれませんよ。

謎の雑音「ピロピロ音」を消せ! 「Key Delay」設定

あなたは速い曲を吹いているとき、「指は動かしたはずなのに、意図しない『ピロピロ』っとした音が混ざってしまった」 なんて経験はありませんか。

それはあなたの指が悪いのではなく、楽器の「反応」が良すぎることが原因かもしれません。

そんな時に調整すべき隠し味が、「Key Delay(キー・ディレイ)」です。これは、あなたがキィを押してから、実際に音が切り替わるまでの「待ち時間」を微調整する機能です 。

今回は、自分の指のクセに合わせて楽器を最適化する、この玄人好みな機能についてお話ししましょう。

なぜ「待ち時間」が必要なのか

アコースティックな管楽器と違い、デジタル管楽器のスイッチは電気信号で動きます。そのため、複数の指を同時に動かす運指(例:「ソ」から「レ」へ飛ぶときなど)で、ほんの数ミリ秒でも指のタイミングがズレると、その間の意図しない音を一瞬で拾ってしまうのです 。これが「経過音」と呼ばれるノイズの正体です。

Key Delayは、この「指のバラつき」を吸収してくれるクッションのような役割を果たします。

値による違い:感度と安定のバランス

設定値は 「0 ~ 10」 の範囲で変更できます 。

- 値を小さくする(0に近づける): 楽器が「敏感」になります。 超高速のトリルや連符を吹きたい時は、値を小さくすると指の動きに機敏についてきます。ただし、指を正確に揃えないと経過音が鳴りやすくなります 。

- 値を大きくする(10に近づける): 楽器が「おおらか」になります。 指のタイミングが多少ズレても、楽器が「あ、今は運指の途中だな」と待ってくれるため、経過音が鳴りにくくなります。ゆったりした曲をきれいに吹きたい時におすすめです 。

設定方法

自分にぴったりの値を見つけるための設定手順です。

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Pro Menu」 を探して入るか、そのままメニュー項目を進めて 「Key Delay」 を探します(※Pro Menu内の「Control Settings」カテゴリーにあります)。

- [MENU] ボタン を押して、カーソルを下段(数値)に移動させます。

- [ < ] [ > ] ボタン で値を変更します。

- まずは初期値から始めて、実際にフレーズを吹きながら「1」ずつ変えてみるのがコツです。

- 設定したら、[TONE] ボタン で戻ります。

ワンポイント・アドバイス

「最近、どうも指がもつれるな」と思ったら、自分の練習不足を疑う前に、この Key Delay を「1つだけ増やして」みてください。

不思議なことに、それだけで音が驚くほどクリアになり、自分の演奏が急に上手くなったように感じることがあります。プロでも体調や曲によってこの設定を変える人がいるくらい、実は奥が深い機能なんですよ。

あなたの指に一番馴染む「スイートスポット」を、ぜひ探してみてください。

「Transpose」機能で移調楽器を制覇

カラオケで「ちょっとキーが高いな」と思ったとき、リモコンでピピッとキーを下げますよね。あれと同じ魔法を、あなたの楽器でも使えたら便利だと思いませんか。

Aerophone Brisaに搭載されている「Transpose(トランスポーズ)」機能は、まさにそれです。

今回は、指使いを変えることなく、楽器の「調(キー)」を自由自在に操るこの機能についてお話ししましょう。これさえ使いこなせれば、難しいシャープやフラットだらけの楽譜に怯える必要はもうありません。

指使いはそのままで、違う楽器になりきる

通常、Brisaはフルートやピアノと同じ「C調(実音)」の楽器として設定されています。

でも、世の中には「移調楽器」と呼ばれる楽器がたくさんあります。たとえば、アルトサックスは「Eb調」、トランペットやテナーサックスは「Bb調」です。これらの楽器用の楽譜を、そのままC調の楽器(フルートなど)で吹くと、音がずれて聴こえてしまいます。

そこで「Transpose」の出番です。

- アルトサックスの楽譜を吹きたい時: 設定を「Eb (+3)」にします。

- トランペットの楽譜を吹きたい時: 設定を「Bb (-2)」にします。

こうするだけで、楽譜に書いてある「ド」の指使いで吹けば、自動的にサックスやトランペットとしての正しい高さの音が出るようになります。頭の中で音を変換する苦労から解放されるわけです。

ボーカルに合わせてキーを変える

バンドや歌の伴奏をする時にも、この機能は最強の味方になります。

「ボーカルの声域に合わせて、曲のキーを半音2つ分下げたい」と言われたとしましょう。生楽器なら、すべての指使いを覚え直さなければなりませんが、Brisaなら設定を「-2」にするだけ。いつもの指使いで、涼しい顔をして演奏に参加できます。

設定方法はとてもシンプルです

では、実際にキーを変える手順をご説明しましょう。

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン を何度か押して、画面に 「Transpose」 を表示させます。

- [MENU] ボタン をもう一度押して、カーソルを下段(数値の部分)に移動させます。

- [ < ] [ > ] ボタン で値を変更します。

- C (0): 通常の状態(フルート、ピアノなど)

- Eb (+3): アルトサックス、バリトンサックスなど

- Bb (-2): トランペット、テナーサックス、クラリネットなど

- F (+5): ホルンなど

- もちろん、数値(+1や-1など)を見て、半音単位で微調整することも可能です。

- 設定が決まったら、[TONE] ボタン を押して戻ります。

画面の右上に「C(0)」や「Eb(+3)」といった現在の設定が表示されているので、演奏前にチラッと確認する癖をつけると安心ですよ。

ワンポイント・アドバイス

実はこのトランスポーズ設定、「システム全体」にかけるか、「音色ごと」に保存するかを選べるのをご存知ですか。

- 基本のTranspose(今回紹介したもの): 楽器全体のキーを変えます。電源を切るまで有効です。カラオケのキー変更と同じ感覚ですね。

- Tone Transpose(音色ごとの設定): 「このアルトサックスの音色を選んだ時だけは、常にEb調にする」といった設定が可能です。これは「Tone Edit」というメニューから行い、ユーザー・トーンとして保存する必要があります。

まずは基本のTransposeを使って、好きな曲を「一番吹きやすい指使い」で楽しんでみてください。音楽はもっと自由でいいんですから。

夜間練習の味方! スピーカー設定を使いこなす「Auto Mute」

夜中にヘッドホンをして練習する時、本体のスピーカーから音が出てしまったら大惨事ですよね。逆に、ステージでアンプに繋いだ時、自分の手元のスピーカーからも音を聴きたい時もあります。 Brisaのスピーカー動作は、Pro Menuの「Speaker Out」で完全にコントロールできます 。

攻略術:状況に合わせて3つのモードを切り替えろ!

- Auto Mute(初期値・おすすめ): 普段はこの設定でOK。ヘッドホンを挿していない時はスピーカーから音が出ますが、ヘッドホンを挿すと自動的にスピーカーが消音(ミュート)されます 。

- Off: ヘッドホンの有無に関わらず、スピーカーからは一切音が出ません 。絶対に音を出したくない深夜の練習などで、事故を防ぐために設定すると安心です。

- On: ヘッドホンや外部出力を繋いでも、本体スピーカーからも常に音が出ます 。ライブハウスなどで外部スピーカーに音を送りつつ、自分用のモニターとして本体の音も聴きたい時に重宝します。

左手親指をカスタム! 「Octave Mode」

Aerophone Brisaを演奏していて、「もう少し低い音が出せたらいいのに」とか、「この曲、音域が高すぎて指使いが難しいな」なんて感じたことはありませんか。そんな時に役立つのが、「Octave Mode(オクターブ・モード)」の設定です。

これは、背面のオクターブ・キィ(左手親指で操作する2つのボタン)が、音の高さ(オクターブ)をどう切り替えるかを変更できる機能です。いわば、楽器の「守備範囲」をガラッと変えてしまうスイッチのようなものですね。

今回はこの、知っておくと演奏の幅が広がる「Octave Mode」について解説しましょう。

2つのモードを使い分ける

「Octave Mode」には、「Oct-A」と「Oct-B」という2つのタイプが用意されています 。自分の演奏スタイルや、吹きたい曲の音域に合わせて選んでみてください。

- Oct-A(標準タイプ) 基本的にはこの設定です。高い音へ向かって階段を登っていくイメージですね。

- キィを押さない:基本の高さ

- 右のキィを押す:1オクターブ上

- 両方を押す:2オクターブ上

- Oct-B(低音重視タイプ) こちらは、全体的に音域を「1段下げる」設定です。低い音を充実させたい時や、高音域の運指を楽にしたい時に便利です。

- キィを押さない:1オクターブ下

- 右のキィを押す:基本の高さ

- 両方を押す:1オクターブ上

つまり、「Oct-B」にすると、何も押していない状態がすでに「低い音」になるわけです。ベースラインのような低音パートを吹くときなんかは、こちらの方が落ち着いて演奏できるかもしれませんね。

設定方法

設定は「Pro Menu」の中にあります。少し奥まった場所にありますが、慣れればすぐに変更できますよ。

設定したら、[TONE] ボタン で戻ります。

本体の [MENU] ボタン を押します。

[ < ] [ > ] ボタン で 「Fingering Mode」 などの項目を通り過ぎ、「Pro Menu」 に入るか、あるいは直接メニュー項目を探します(Easy Menuにはない場合があるので、Pro Menu推奨です)。

※詳しくは『リファレンス・マニュアル』のP.23にある「Control Settings」内を探してください 。

メニューの中から 「Octave Mode」 を見つけたら、[MENU] ボタン を押してカーソルを下段に移動させます。

[ < ] [ > ] ボタン で「Oct-A」か「Oct-B」を選びます。

注意点がひとつだけ

この「Octave Mode」が有効になるのは、運指モード(Fingering Mode)が以下の3つの場合だけです 。

- Brisa(標準)

- Trumpet

- Left

もし運指モードを「Flute」にしている場合、オクターブ・キィはオクターブ切り替え用ではなく、フルート特有の「ブリチアルディ・キィ」や「Bキィ」として動作するため、この設定は無視されます。また、右手だけで演奏する「Right」モードの時も、オクターブ・キィ自体が無効になるため機能しません 。

「あれ?設定を変えたのに変わらないな」と思ったら、まずは自分が今どの運指モードで吹いているかを確認してみてくださいね。

いつもと違う音域で吹いてみると、同じ曲でも全く違った景色が見えてくるはずです。ぜひ試してみてください。

「息が苦しい?」 — Breath Curve

楽器を始めたばかりの方や、久しぶりに吹く方からよく聞くのが、「すぐに息が上がってしまって、長いフレーズが吹けない」という悩みです。逆に、パワーのある方は「思い切り吹き込んでも、音量のリミットがすぐに来てしまってつまらない」と感じることもあります。

そんな時は、自分を責める前に「Breath Curve(ブレス・カーブ)」を疑ってください。

これは、あなたが吹き込む息の強さと、実際に出る音の大きさの関係性を調整する機能です。いわば、楽器の「吹き心地の重さ」を変える設定ですね。

あなたに合う設定はどれ?

設定値は 「1 ~ 10」 まであります。

- 値を小さくする(1 ~ 3あたり): 「省エネモード」です。少しの息でも「パーン!」と明るく大きな音が出ます。肺活量に自信がない方や、長時間リラックスして吹きたい夜には最適です。まるで自分が肺活量の王様になったような気分になれますよ。

- 値を大きくする(8 ~ 10あたり): 「アスリートモード」です。しっかりと息を吹き込まないと大きな音が出ません。その代わり、pp(ピアニッシモ)からff(フォルテッシモ)まで、繊細な強弱のコントロールが可能になります。表現力にとことんこだわりたい玄人向けの設定ですね。

設定方法

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Breath Curve」 を探します(Easy Menuにもあります )。

- [MENU] ボタン を押して、カーソルを下段に移動させます。

- [ < ] [ > ] ボタン で数値を変更します。実際に吹きながら、「一番気持ちよく吹けるポイント」を探ってみてください。

- 設定したら、[TONE] ボタン で戻ります。

Hold Mode(ホールド・モード)

管楽器奏者にとって、「息継ぎ(ブレス)」は宿命です。どんなに美しいフレーズも、息が続かなければ途切れてしまいます。高度なテクニックとして「循環呼吸」がありますが、習得するのは至難の業ですよね。

でも、Brisaならスイッチひとつで解決です。

この機能をオンにすると、一度音を出した後は、息を止めても、キィを押している限り永遠に音が鳴り続けます 。シンセサイザーの鍵盤を押さえ続けているのと同じ状態になるわけです。

どんな時に使うの?

循環呼吸のようなロングトーン: 息継ぎの瞬間だけサッと音を途切れさせず、無限に続くフレーズを演奏できます。

和音遊び: 複数のAerophoneを重ね録りする際や、アプリで音色をエディットして「ドローン(持続音)」として使う際に、バックグラウンドでずっと鳴り響く音を作るのに便利です。

設定方法

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Hold Mode」 を探します 。

- [MENU] ボタン を押して下段へ移動し、「On」 にします。

- 設定したら、[TONE] ボタン で戻ります。

※オンにすると、息を吹き込まなくてもキィに触れるだけで音が出てしまうことがあります。意図しない発音に驚かないようご注意くださいね。直前に吹いた音量で鳴り続けます 。

「息を楽にする」のも「息継ぎをなくす」のも、本来のアコースティック楽器ではあり得ない体験です。でも、それを楽しんでこそデジタル管楽器。

演奏中の「あの音どこだっけ?」をゼロにする — Favorite機能

たくさんの音色が使えるのはデジタルの特権ですが、いざ曲の途中で音色を変えようとして、ボタンをカチカチ押しながら「あれ、フルートの音どこだっけ…」なんて冷や汗をかいた経験はありませんか。

そんな悩みを解決するのが、よく使う音色だけを「一軍」として登録しておける「Favorite(フェイバリット)」機能です。

今回は、ただ登録するだけでなく、演奏キィを使って魔法のように音色を切り替える「プロ技」設定までご紹介しましょう。

まずは「一軍」を登録しよう

気に入った音色(プリセットでも、自分で作ったユーザー音色でもOK)を見つけたら、まずはそれを登録します。

手順はとてもシンプルです。

- 登録したい音色を選んだ状態で、本体の [MENU] ボタンを押しながら [ > ] ボタン を押します。(これがショートカット操作です!)

- 画面に「Favorite Write」と表示されたら、保存したい場所(バンク1~5、番号1~12)を選びます。

- 最後に [ > ] ボタン を押して完了です。

※詳しい手順は、『リファレンス・マニュアル』のP.15~16「フェイバリットを登録する」に図解されています。

真骨頂は「ショートカット」にあり

実は、ここからが本題です。

通常の設定のままだと、登録した音色を呼び出すのにも、画面を見ながらボタン操作が必要です。でも、演奏中に手元なんて見ていられませんよね。

そこで、「Favorite Shortcut(フェイバリット・ショートカット)」という機能をオンにしてください。これを設定すると、楽器の「演奏キィ」がそのまま「音色切り替えスイッチ」に早変わりします。

たとえば、「[TONE] ボタンを押しながら、左手の人差し指のキィを押す」だけで、一瞬で「1番」に登録した音色が呼び出せるようになるのです。これなら、暗いステージ上でも手探りで確実に音色を変えられます。

設定方法

この便利なショートカット機能は、初期状態ではオフになっていることが多いので、以下の手順でオンにしましょう。

- 本体の [MENU] ボタン を押してメニューに入ります。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Pro Menu」 を探して表示させます(またはメニュー項目を進めていきます)。

- メニューの中から 「Control Settings」 カテゴリーにある 「Favorite Shortcut」 という項目を探します。

- [MENU] ボタン を押してカーソルを下段に移動し、値を 「On」 に変更します。

- 設定したら [TONE] ボタン で戻ります。

※メニューの階層については、『リファレンス・マニュアル』のP.22を参照すると分かりやすいでしょう。

自分だけのセットリストを作ろう

Favorite機能には「バンク」というグループが5つあり、それぞれに12個の音色を登録できます。

たとえば、「バンク1はジャズ練習用」「バンク2は今度のライブのセットリスト順」といった使い分けがおすすめです。

今日からは、音色探しの時間を節約して、その分を音楽を奏でる時間に充ててくださいね。

楽器を「傾ける」だけでプロの表現力? —— モーション・センサーの秘密

プロのサックス奏者が、ソロパートのクライマックスで楽器を高く掲げて吹く姿、かっこいいですよね。

実はAerophone Brisaでは、あの「動き」がただのパフォーマンスではなく、実際に音を変化させるコントローラーになるのをご存知でしたか。

今回は、内蔵された「モーション・センサー」を使って、身体の動きでビブラートやピッチ(音程)を操る方法をご紹介します。

「ティルト」と「ロール」を使いこなそう

Brisaのモーション・センサーは、大きく分けて2つの動きを感知します。

- Tilt(ティルト): 楽器の先端(ベル側)を上下に動かす動作。

- Roll(ロール): 楽器を左右に回転させるような動作。

これらの動きに、「ビブラート」や「ボリューム」、「ピッチ・ベンド(音程変化)」などの効果を割り当てることができます。

たとえば、「Tilt」にビブラートを設定しておけば、ロングトーンの最後で楽器をスッと持ち上げるだけで、美しく揺らぎのある余韻を残すことができます。口や息でコントロールするよりも、直感的で簡単かもしれません。

設定してみよう:楽器を持ち上げたらビブラート

では、最も使いやすい「Tilt(上下の動き)」でビブラートがかかるように設定を確認してみましょう。

設定は「Pro Menu」から行います。

- 本体の [MENU] ボタン を押してメニューに入ります。

- [ < ] [ > ] ボタン を使って、「Pro Menu」 内の 「Control Settings」 カテゴリーを探します。

- さらに進んで 「Motion」 という項目を見つけたら、[MENU] ボタン で下段へ移動します。

- 「Tilt Mode」 を 「Vibrato」 に設定します。これで、楽器を上下に揺らすとビブラートがかかるようになります。

※動きの感度が良すぎる(または鈍すぎる)場合は、同じメニュー内の「Tilt Vib Sense」という数値を調整してみてください。

「意図しない音揺れ」を防ぐコツ

モーション・センサーはとても便利ですが、演奏中に無意識に体を動かしてしまう癖がある方は、意図せず音が揺れてしまうことがあります。

「なんか音が安定しないな?」と思ったら、一度モーション機能をオフにしてみるのも手です。

設定メニューの 「Motion Tilt Assign」 や 「Motion Roll Assign」 を 「Off」 にすれば、センサーは反応しなくなります。まずはオフで練習して、ここぞという時にオンにする、という使い分けもおすすめですよ。

「バックアップ」機能–汗と涙の結晶を守る

自分だけの理想の音色を作るために費やした時間、ライブのために練り上げた曲順リスト。これらが一瞬で消えてしまったら……想像するだけでゾッとしますよね。

Aerophone Brisaは素晴らしい楽器ですが、デジタルの宿命として「データの消失」というリスクは常に隣り合わせです。

でも、安心してください。専用アプリ「Aerophone Brisa Plus」には、そんな大切なデータを守るための強力なバックアップ機能が備わっています。

何を保存できるの?

このアプリでは、以下の項目を個別に、あるいはまとめて保存することができます。

- Tone(音色): あなたがエディットしたオリジナルの音色データ。

- Favorite(フェイバリット): よく使う音色を登録したリスト。

- System Settings(システム設定): 息の感度や運指モードなどの全体設定。

- Assign(アサイン): ボタンやモーションに割り当てた機能設定。

つまり、楽器の「中身」をまるごとコピーして取っておけるわけです。これさえあれば、万が一本体をリセットしても、あるいは新しいBrisaに買い替えても、すぐにいつもの環境に戻ることができます。

わずか3ステップで完了する「安心」の手順

バックアップの手順は驚くほど簡単です。スマホとBrisaを接続した状態で、以下の操作を行ってください。

- アプリ画面下のメニューから 「Information」 タブをタップします。

- リストの中から 「バックアップ」 を選びます。

- 保存したい項目(例:「Favoriteをバックアップ」など)をタップします。

※詳しい画面遷移は、『Aerophone Brisa Plus 取扱説明書』のP.18「バックアップのしかた」をご覧ください。

「クラウド」なら、スマホを変えても大丈夫

ここで博士からの重要アドバイスです。

バックアップの保存先を選ぶ際、「デバイス」と「クラウド」の2つが選べますが、可能であれば「クラウド」(Google DriveやiCloudなど)を活用することをおすすめします。

スマホ本体に保存(デバイス)するのも手軽で良いのですが、もしスマホ自体が壊れたり、機種変更をしたりした時に、データ移行が少し面倒になることがあります。

クラウドに保存しておけば、どんな端末からでも自分の設定ファイルを呼び出せるので、まさに「どこでもドア」のように自分の環境を持ち歩けるようになりますよ。

元に戻すのも一瞬です

保存したデータを楽器に戻したい時は、同じ「バックアップ」メニューの中にある「〜を復元」を選ぶだけ。

たとえば、「今日はAバンド用の設定に書き換えよう」「明日は自宅練習用の設定に戻そう」といった具合に、バックアップ機能を「設定の着せ替え」として使うのも賢い活用法です。

備えあれば憂いなし。ぜひ今日のうちに、一度バックアップを取ってみてくださいね。

ただの充電用じゃない? —— USB-C端子の「3つの役割」

Aerophone Brisaの側面にある「USB Type-C端子」。最近のスマートフォンやノートパソコンと同じ規格なので親しみがあるかもしれませんね。

でも、この端子には電気を送る以外にも、音楽家にとって嬉しい機能が詰まっているんです。今回はその活用法を3つに絞ってご紹介しましょう。

1. 基本中の基本「充電」

まずは最も大切な役割、内蔵リチウムイオン電池の充電です。

市販のUSB ACアダプターを使ってコンセントから充電したり、パソコンのUSBポートから電源をもらったり(USBバス電源)することができます 。乾電池を入れ替える手間がないのは、本当に楽ですよね。

博士の注意点: 充電に使うACアダプターは、「5V / 1.5A以上」の出力ができるものを選んでください 。古いスマートフォンの充電器など、出力が弱いものだと正しく充電できないことがあります。

2. パソコンと繋いで「録音・作曲」

ここがデジタル管楽器の真骨頂です。

付属のUSBケーブルでパソコンと接続すると、Brisaはただの楽器から「入力デバイス」へと進化します。具体的には、以下の2つのデータをやり取りできます 。

- MIDIデータ: あなたの演奏(音程、息の強さなど)をデジタルの信号としてパソコンに送ります。DAWソフト(作曲ソフト)を使って、パソコン内のソフトウェア音源を鳴らしたり、譜面作成ソフトにリアルタイムで入力したりできます。

- オーディオデータ: これが便利なんです。Brisaの「音そのもの」をデジタル音声としてパソコンに送れます。つまり、オーディオインターフェースなどの機材を買わなくても、USBケーブル1本でクリアな音を録音できるということです。

「演奏動画を作ってみたい」「自分の演奏をCDクオリティで録音したい」という夢が、この端子一つで叶います。

3. システムを最新にする「アップデート」

Aerophone Brisaは、発売後も進化する可能性があります。

新しい機能が追加されたり、動作が改善されたりした時は、ローランドのホームページから「システム・プログラム」をダウンロードして、このUSB端子経由で本体をアップデートします 。

パソコンと繋いでファイルをコピーするだけなので、難しい操作は必要ありません。常に最新の状態で演奏を楽しめるのは嬉しいですよね。

一番大切な「ケーブル」の話

最後に、とても重要なアドバイスをひとつ。

USBケーブルには「充電専用」のものと「データ通信もできる」ものの2種類があります。100円ショップなどで売っている「充電専用ケーブル」を使ってしまうと、充電はできてもパソコンとは繋がりません 。

トラブルを避けるためにも、必ず「付属のUSBケーブル」を使うようにしてください 。

この小さな端子を使いこなして、Brisaの世界をさらに広げてみてくださいね。

正しいお手入れと保管術–長く愛用するための「お作法」

楽器を演奏した後の「余韻」に浸る時間は格別ですが、Aerophone Brisaにはその前にやってあげなければならないことがあります。

それは、「水分(結露)」のケアです。

「電子楽器なのに息を入れて大丈夫なの?」と心配になるかもしれませんが、Brisaはちゃんと対策がされています。ただし、長く付き合っていくためには、演奏者自身のケアが不可欠。今回は、故障を防ぎ、清潔に保つためのメンテナンス術をご紹介します。

1. 「よだれ」は恥ずかしくない!

まず大前提として、管楽器を吹けば必ず唾液や結露が発生します。Brisaの構造上、吹き口から入った水分が本体の側面(排水口)から出てくることがありますが、これは「仕様」であり、正常な反応です。

だからこそ、演奏中は必ず付属の「モイスチャー・バンド」を装着してください。

これはただの飾りではありません。流れ出た水分がスイッチやキィの隙間に入り込み、内部でショートするのを防ぐ「防波堤」の役割をしています。

バンドが汚れたら、外して水洗いしてあげましょう。それが楽器への愛です。

2. 演奏後は「空気」を入れ替える

ここがアコースティック楽器と少し違う面白いところです。

フルートならスワブ(布)を通して水分を拭き取りますが、Brisaの場合は内部に布を通すことはできません。その代わり、付属の「ブロワー(空気入れ)」を使います。

お手入れの手順:

- まず、本体の電源を切ります。

- 本体裏側にある水抜きの穴にブロワーをあてて、シュッシュッと空気を送り込みます。

- こうすることで、頭部管の中に溜まった湿度の高い空気を追い出し、新鮮な空気と入れ替えて乾燥を促すのです。

内部のセンサーは湿気に敏感です。これをサボると、ブレスの反応が悪くなることもあるので、演奏後のルーティンにしてしまいましょう。

3. 指紋はこまめに拭き取る

Brisaの美しいボディやメッキされたキィは、指紋や皮脂がついたままだと徐々に輝きを失ってしまいます。

演奏が終わったら、付属のクロス(または眼鏡拭きのような柔らかい布)で、優しく指紋を拭き取ってください。いつもピカピカの楽器だと、次の練習へのモチベーションも上がりますよね。

4. 「置きっぱなし」は事故のもと

練習の合間に、スタンドや机の上にポンと置きたくなりますが、Brisaのキィは精密機械です。無造作に置くと、キィに無理な力がかかって故障の原因になることがあります。

また、内部の乾燥剤の効果を保つためにも、保管する際は必ず専用のキャリング・ケースに収納しましょう。ケース内のポケットに入っている乾燥剤も、時々天日干ししてあげると効果が長持ちしますよ。

手をかけた分だけ、楽器はあなたに応えてくれます。ぜひ、毎日のケアを楽しんでくださいね。

ボタン・アサインの魔術

Aerophone Brisaの裏側や親指周りにある小さなボタンたち。普段、何気なく使っているかもしれませんが、実はこれ、「白紙のキャンバス」のようなものなんです。

初期状態でも便利な機能が割り当てられていますが、自分の演奏スタイルに合わせて機能を入れ替えることで、楽器としての表現力が何倍にも膨れ上がります。

今回は、この「ボタン・アサイン(機能割り当て)」について深掘りしてみましょう。

どんな「魔法」が使えるの?

これらのボタンには、実に多様な機能を割り当てることができます。中でも、演奏を劇的に変えるおすすめの機能をいくつかご紹介します。

- Growl(グロウル): サックスの「ガナリ」音を出します。ロックやブルースを吹くときに、ボタン一つで荒々しい音色に変化させられます。

- Portamento(ポルタメント): 音と音の間を滑らかにつなぎます。シンセサイザーのリード音や、バイオリンのような弦楽器の音色で使うと、色気が段違いです。

- Bend Down / Up(ベンド): ギターのチョーキングやアームダウンのように、音程を急激に変化させます。

- Harmony Switch(ハーモニー・スイッチ): 押している間だけハモらせることができます。サビの決めポーズとして最適です。

設定の手順:自分だけの配置を作ろう

設定は「Pro Menu」の奥深くにありますが、探検する価値は十分にあります。

ここでは例として、「[S1] ボタンを押したら、音が唸る(Growl)」ように設定してみましょう。

- 本体の [MENU] ボタン を押してメニューに入ります。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Pro Menu」 内の 「System Assign」 という項目を探します。

- さらに進んで、「S1-1」(S1ボタンの設定)を見つけたら、[MENU] ボタン で下段へ移動します。

- 値を変更して 「Function」 を 「CC18 (SuperNATURAL Control 2)」 または音色によっては直接的な効果名に設定します(※グロウルは音色によって対応するコントロール番号が異なる場合がありますが、まずは色々試してみましょう)。

※詳しい機能リストは、『リファレンス・マニュアル』のP.28「アサイン機能一覧」に記載されています。

「全体」か「音色ごと」か、それが問題だ

このカスタマイズには、2つの考え方があります。

- System Assign(システム全体): どの音色を選んでいても、S1ボタンは常に「グロウル」にする。

- Tone Assign(音色ごと): 「サックスの時はグロウルだけど、フルートの時はハーモニーにしたい」というように、音色ごとに役割を変える。

最初は「System Assign」で固定しておくと混乱しなくて良いですが、慣れてきたら「Tone Assign」を使いこなすと、まさにプロの領域です。

「このボタンを押せば、あのアクションができる」という安心感は、ステージ上での大きな武器になります。

ぜひ、あなたの手に一番なじむ「最強のボタン配置」を見つけ出してくださいね。

シンセ音色とポルタメントの快感

Aerophone Brisaを手にした方の多くは、フルートやトランペットといった「アコースティック楽器」の代わりとして使っているかもしれません。

でも、もしあなたが「Synth(シンセサイザー)」のカテゴリーを飛ばしてしまっているなら、それは非常にもったいないことです。

息の強弱で音量や音色が変わるシンセサイザー・リードは、鍵盤楽器では表現できないほどのエモーショナルな「歌」を奏でてくれます。今回は、その表現力をさらに爆上げする機能、「ポルタメント」の使い方を伝授しましょう。

音と音の間を「滑る」快感

「ポルタメント」とは、ある音から別の音へ移動する時に、階段のようにカクカク切り替わるのではなく、坂道を滑るように「ヒュイーン」と音程をつなげる奏法のことです。

トロンボーンのスライドや、バイオリンの弦移動をイメージしてください。あのような滑らかな音の移動を、ボタン操作ひとつで再現できるのです。

これをバラードのメロディや、激しいソロパートで使うと、まるでプロの歌手が歌い上げているような色気が出ます。

実は「右手の親指」に仕込まれています

「設定が難しそう」と思いましたか? いえいえ、実はBrisaの多くのシンセ音色では、最初からこの機能がスタンバイされています。

試しに、トーン・リストのカテゴリー「05: Synth」から、「10: Lyrical SawLead1」 などの音色を選んでみてください。

そして、演奏中に「サム・ボタン(右手の親指付近にあるボタン)」を押しながら、違う音程のキィを押してみてください。

どうでしょう? 音が「ヌルッ」とつながりませんでしたか?

実は、多くのシンセ・リード音色において、このサム・ボタンに「ポルタメント」の効果が割り当てられているのです。

博士流・ポルタメント活用術

ただ押しっぱなしにするのではなく、ここぞという時に「スパイス」として使うのがコツです。

- オクターブ跳躍のときに: 低い音から高い音へ一気に飛び上がる時、着地する瞬間にサム・ボタンを押すと、ドラマチックに駆け上がることができます。

- フレーズの語尾に: 音を伸ばした後、サム・ボタンを押しながら少し低い音へ指を滑らせると、切ない余韻を残せます。

- フュージョンっぽく: 速いパッセージの中で断続的に使うと、往年のウインド・シンセサイザーの名曲のような、疾走感のある演奏になります。

自分好みにカスタマイズも可能

もし「滑るスピードが遅すぎる(速すぎる)」と感じたら、設定で調整することもできます。

「Pro Menu」内の「System Assign(またはTone Assign)」にある「Portamento Time」という項目の数値をいじってみてください。数値を大きくすればゆったりと、小さくすればキビキビと音が移動するようになります。

今夜は、フルートの楽譜を閉じて、シンセサイザーの音色で思うがままに「歌って」みませんか? きっと、新しい自分に出会えるはずです。

「この音、もう少しこうしたい」を叶える —— 音色エディットの扉を開こう

Aerophone Brisaには、プロが調整した100種類の音色が内蔵されています。どれもすぐに使える素晴らしい音ですが、あくまで「標準的」な設定にすぎません。

あなたの演奏スタイルや、演奏する楽曲に合わせて、音色を微調整(エディット)してみませんか?

「エディット」と言うと難しそうに聞こえますが、要は「味付けの調整」です。料理に塩胡椒を足すような感覚で、気軽に試せるカスタマイズのポイントをご紹介します。

メニューの奥にある「工房」へ

音色の調整は、「Tone Edit(トーン・エディット)」というメニューで行います。

- エディットしたい音色を選びます。

- [MENU] ボタン を押して 「Pro Menu」 に入ります。

- メニューの中から 「Tone Edit」 というカテゴリーを探します。ここが音作りの工房です。

いじるべき「3つのツマミ」

パラメーターはたくさんありますが、最初は以下の3つを触るだけで十分です。

1. 楽器のキャラを変える「Tone Octave Shift」

「この音色、良い音だけど高すぎるな」と思ったら、この値を変更してみましょう。

「-1」 にすれば1オクターブ下がり、「-2」 にすれば2オクターブ下がります。普通のフルートの音色を「-1」にして、深みのある「アルトフルート」や「バスフルート」のように変化させる使い方がおすすめです。

2. アンサンブルで埋もれない「Tone Level」

「伴奏に負けて自分の音が聴こえない」あるいは「自分の音だけ大きすぎて浮いている」という時は、Tone Level(音量) を調整します。

全体のボリューム(Speaker Volume)を変えるのとは違い、その音色ごとの「基礎体力」を変えるイメージです。あらかじめバランスを整えておけば、ライブ中に慌ててボリュームノブを触る必要がなくなります。

3. 響きをコントロールする「Effect Level」

速いパッセージを吹くときは、リバーブ(残響)が深すぎると音が濁ってしまいます。逆にバラードでは、たっぷりと響かせたいですよね。

曲調に合わせて Effect Level を増減させるだけで、演奏の聴こえ方が劇的にプロっぽくなります。

最後は必ず「保存」を!

ここが一番重要です。

一生懸命調整した設定も、保存せずに別の音色に切り替えたり、電源を切ったりすると、きれいさっぱり消えてしまいます(元のプリセット音色に戻ります)。

気に入った音ができたら、以下の手順で「ユーザー・トーン」に保存しましょう。

- トーン画面(演奏できる画面)に戻り、[MENU] ボタンを長押しします。

- 画面に「Tone Write」などのメニューが出るので、[MENU] ボタンを押しながら [ > ] ボタン を押します(ショートカットです)。

- 保存先のユーザー・バンクと番号(例:User Bank 1の01番など)を選びます。

- 最後に [ > ] ボタン を押して完了です。

こうして作った「マイ・トーン」が増えていくと、楽器への愛着もひとしおです。

まずは、お気に入りのプリセット音色をコピーして、少しだけ自分好みにアレンジすることから始めてみてくださいね。

「エスニック音色」を吹きこなそう

Aerophone Brisaの音色リストを眺めていると、「Ethnic(エスニック)」というカテゴリーがあることに気づくはずです。

ここには、日本の尺八、中国の二胡、アイルランドのバグパイプなど、個性豊かな世界の楽器が詰め込まれています。

「でも、吹き方が分からないし……」と敬遠するのはもったいない! 実は、Brisaの「サム・ボタン(右手の親指)」を使うだけで、誰でもそれっぽいニュアンスが出せるように調整されているんです。

今回は、特におすすめの3つの楽器と、その攻略法をご紹介します。

1. スコットランドの風「バグパイプ」

あの独特な「プーーー」という持続音(ドローン)が鳴り続けるバグパイプ。息継ぎをしても音が途切れないのが特徴ですが、Brisaなら簡単に再現できます。

攻略法: 音色番号12番の「Bag Pipes」を選んでみてください。そして演奏中に、右手の親指で「サム・ボタン」を押します。

すると、メロディとは別に「ドローン音」が鳴り始めます。あとはサム・ボタンを押したまま、ケルト音楽のような軽快なメロディを吹くだけ。目を閉じれば、そこはもう霧の立ち込めるハイランド地方です。

2. 哀愁の音色「二胡(Erhu)」

中国の弦楽器、二胡。あの、人の声のような滑らかな音程変化(ポルタメント)に憧れる方も多いでしょう。

攻略法: 音色番号24番の「Erhu」を選びます。ここでも活躍するのが「サム・ボタン」です。

この音色では、サム・ボタンに「ポルタメント」が割り当てられています。音を変える瞬間に親指をグッと押すだけで、弦の上を指が滑るような、あの艶めかしい表現が自動的にかかります。

3. 侘び寂びの世界「尺八」

日本の心、尺八。首を振って音程を下げたり(メリ)、風のような音を混ぜたりするのが難しい楽器です。

攻略法: 音色番号06番の「Shakuhachi 1」を選びます。

フレーズの語尾で「サム・ボタン」を押してみましょう。すると、音程がスッと下がり(ベンド・ダウン)、尺八特有の「枯れた」余韻が生まれます。

さらにこだわりたい方は、楽器を上下に傾ける(ティルト)ことでビブラートをかけたりすると、もはや本物と区別がつかないレベルの演奏になります。

アプリで探すと便利です

これらの音色を本体のボタンだけで探すのは大変ですが、専用アプリ「Aerophone Brisa Plus」を使えば、「Ethnic」タブからアイコンをタップするだけで一発で呼び出せます。

いつもの練習に飽きたら、ぜひ「右手の親指」を使って、音の世界旅行に出かけてみてください。新しい音楽の引き出しが、きっと見つかるはずですよ。

Breath Offsetの調整–息を入れた瞬間の「違和感」を消す

アコースティック楽器からデジタル管楽器に持ち替えた時、最初に感じる違和感の正体。それは、「息を吹き込んでから、実際に音が鳴り始めるまでの感覚」のズレではないでしょうか。Aerophone Brisaには、この発音のタイミング(閾値)をミリ単位で調整できる「Breath Offset(ブレス・オフセット)」という機能があります。

以前ご紹介した「Breath Curve(強弱の付けやすさ)」とは違い、こちらは「音が鳴り始めるスタートライン」を決める設定です。ここを調整することで、あなたのブレスコントロールと楽器の反応を完全に同期させることができます。

「あとちょっと」のズレを埋める

この設定値は 「1 ~ 50」 の範囲で変更できます。

- 値を小さくする(1に近づける): 「超高感度モード」です。唇の隙間から漏れるような微かな息でも音が鳴り始めます。 pp(ピアニッシモ)で静かに音を立ち上げたい時や、バラードの冒頭を繊細に吹きたい時には最適です。ただし、息を止めたつもりでも少し息が漏れると音が鳴ってしまうので、コントロールには慣れが必要です。

- 値を大きくする(数値を上げる): 「誤発音防止モード」です。ある程度しっかり息を入れないと音が鳴りません。 タンギング(舌突き)をした時のアタック感をハッキリさせたい時や、休符の瞬間に意図しない音が漏れてしまうのを防ぎたい時におすすめです。ステージで緊張して息が荒くなりがちな時も、少し値を上げておくと安心感があります。

設定方法:自分だけの「ゼロ地点」を探す

設定は「Pro Menu」から行います。

- 本体の [MENU] ボタン を押します。

- [ < ] [ > ] ボタン で 「Pro Menu」 内の 「Control Settings」 カテゴリーを探します。

- メニューを進めて 「Breath Offset」 を見つけたら、[MENU] ボタン で下段へ移動します。

- 実際に楽器を構えて、「フーッ」と静かに息を入れながら数値を変更してみましょう。

調整のコツ: まずは息を入れずに楽器をくわえ、リラックスした状態で「意図しない音が鳴らないギリギリの数値」を探します。そこから「+2〜3」くらい数値を上げると、自然で扱いやすいセッティングになることが多いですよ。

「Breath Curve」との合わせ技

より完璧な吹き心地を目指すなら、以前ご紹介した「Breath Curve(ブレス・カーブ)」とセットで調整するのがプロのやり方です。

- Breath Offset: 音が出る「タイミング」を決める。

- Breath Curve: 音が出た後の「強弱の幅」を決める。

この2つがピタリとハマった時、Brisaは単なる電子機器ではなく、あなたの呼吸に呼応して歌う「最高の相棒」になります。

週末の練習前に、ぜひ一度この「スタートライン」の見直しをしてみてください。きっと、今まで以上に楽器を吹くのが楽しくなるはずです。

「なんか構えにくい…」を解消する

フルート経験者の方が初めてAerophone Brisaを持った時、最初に感じる違和感は「リッププレートの位置」かもしれません。

アコースティックのフルートでは、吹き口の穴を手前や奥に回すことで、音色やピッチを調整しますよね。でも、Brisaは電子楽器。どこに向けても音程は変わりません。

「じゃあ、角度なんてどうでもいいの?」

いいえ、違います。音は変わりませんが、「疲れ」が劇的に変わるのです。

あなたの腕に、楽器を合わせる

Brisaの頭部管(吹き口がついている部分)は、回転させることができます。

これを調整することで、楽器を構えた時の「肘の高さ」や「手首の角度」を、自分にとって一番楽なポジションに持っていくことができるのです。

- 手前に回すと: 楽器本体が少し下を向く形になり、脇を締めてリラックスして構えやすくなります。

- 奥に回すと: 楽器が水平に近くなり、胸を張った堂々としたフォームになります。

無理な姿勢で長時間練習していると、腱鞘炎の原因にもなりかねません。演奏を始める前に、まずはモイスチャー・バンドを外して、一番しっくりくる角度を探してみてください。

画面・電源・音量の「地味だけど大事な設定」

楽器の練習において一番大切なこと。それは「集中力」です。

良い感じでフレーズが吹けている時に、楽器のディスプレイがフッと消えたり、少し席を外した隙に電源が落ちていたりすると、せっかくの集中力が途切れてしまいます。

Aerophone Brisaには、そんな小さなストレスを解消するためのカスタマイズ機能が備わっています。今日は、あなたの練習環境をより快適にする3つの設定を見直してみましょう。

1. 画面はずっと点いていてほしい! —— Auto Display Off

演奏中、チラッと画面を見て現在の音色や設定を確認したいこと、ありますよね。でも、Brisaの画面はバッテリー節約のため、操作しない時間が続くと自動的に消灯するように設定されています。

「暗くなると不安だ」「常に情報を表示させておきたい」という方は、消灯までの時間を延ばしてみましょう。

設定方法:

- [MENU] ボタン を押して 「Pro Menu」 に入ります。

- 「General Settings」 カテゴリーの中にある 「Auto Display Off」 を探します。

- 値を変更します。

- 3sec 〜 3min: 指定した時間が経つと消えます。

- Always On: ずっと点灯したままになります(※電池の減りは早くなります)。

自宅でACアダプターに繋いで練習する時などは、「Always On」にしておくと安心感がありますね。

2. 「ちょっと休憩」で電源を落とさない —— Auto Power Off

「楽譜を探して戻ってきたら、電源が落ちていた……」

これは 「Auto Power Off(オート・パワー・オフ)」 機能の仕業です。無操作状態が続くと自動で電源を切ってくれる親切な機能ですが、練習中は少しお節介に感じることも。

設定方法:

- [MENU] ボタン を押し、メニュー(Easy MenuでもOK)から 「Auto Power Off」 を探します。

- 値を変更します。

- 5min / 20min: 指定時間で電源が切れます(初期値は20分です)。

- Always On: 自動では切れません。自分で電源ボタンを押すまでオンのままです。

じっくり腰を据えて練習したい日は、「Always On」にしておくとストレスフリーです。

3. ヘッドホンをしていても「外」に聴かせたい —— Speaker Out

通常、ヘッドホンを端子に差し込むと、本体の内蔵スピーカーからは音が出なくなります(Auto Mute)。

でも、「ヘッドホンで自分の音をモニターしつつ、隣にいる先生や友人にも内蔵スピーカーで音を聴かせたい」という場面があるかもしれません。

そんな時は、「Speaker Out」 の設定を変えることで解決できます。

設定方法:

- [MENU] ボタン → 「Pro Menu」 → 「General Settings」 と進みます。

- 「Speaker Out」 を選びます。

- Auto Mute: ヘッドホンを挿すとスピーカーは消えます(通常設定)。

- On: ヘッドホンを挿しても、スピーカーから常に音が出ます。

- Off: スピーカーからは一切音が出ません(ヘッドホン専用になります)。

これを使えば、簡易的なライブパフォーマンスやレッスンでも柔軟に対応できますね。

自分にとって一番心地よい環境を整えることも、上達への立派な第一歩です。

無料で「追加音色」を手に入れる方法

Aerophone Brisaには、最初から100種類の素晴らしい音色が内蔵されています。しかし、長く使っていると「もっと違うピアノの音が欲しい」「変わったシンセの音が使いたい」という欲が出てくるものです。

そんな時、諦める必要はありません。

専用アプリ「Aerophone Brisa Plus」を使えば、本体には入っていない特別な音色(Additional Tone)を、なんと無料で追加することができるのです。

「隠し倉庫」へのアクセス方法

追加音色は、アプリの中の少し奥まった場所に隠されています。宝探しのような気分で探してみましょう。

手順:

- まず、Brisa本体とスマホアプリ「Aerophone Brisa Plus」をBluetoothで接続します。

- アプリ画面下の 「Favorite」 タブをタップします。

- 画面上部に表示されている 「現在選ばれているトーン(音色名)」 をタップして、トーン・リストを開きます。

- リストの上部にあるタブで 「Preset」 を選びます。

- カテゴリーの一番下に 「Additional」 という項目があります。ここが宝の倉庫です。

気に入った音色は「持ち帰り」しよう

「Additional」リストに表示された音色名をタップすると、すぐにその音がBrisaから鳴ります。いろいろ試奏してお気に入りを見つけてください。

ただし、ここで注意が必要です。

アプリで選んでいる間は演奏できますが、アプリを切断するとその音色は消えてしまいます。気に入った音色をライブや練習でいつでも使えるようにするには、本体に保存(持ち帰り)する必要があります。

保存方法:

- 気に入った追加音色を選んだ状態で、本体に「ユーザー・トーン」として保存してください。(保存方法は『リファレンス・マニュアル』P.13「トーンを保存する」を参照)

一度本体に保存してしまえば、次からはアプリなしでもその音色を演奏できます。

補足メモ

この機能に関して、いくつか知っておいてほしいポイントがあります。

- 完全無料です: 追加音色を使うために、Roland Cloudの有料メンバーシップ(サブスクリプション)に登録する必要はありません。

- Sound Packsは使えません: Aerophone Proなどで使える「Roland Cloud Sound Packs」のインポートには対応していません。あくまで「Aerophone Brisa Plusアプリ内のAdditional音色」が対象です。

「今日はどんな新しい音に出会えるかな?」 そんなワクワク感も、このデジタル楽器の大きな魅力のひとつです。

ぜひアプリを開いて、あなたのBrisaに新しい声をプレゼントしてあげてくださいね。

「あれっ、壊れた?」と焦る前に–よくあるトラブルと解決策

「急に音が出なくなった!」 「スマホと全然つながらない!」

楽しく演奏していたのに、急に楽器が機嫌を損ねてしまうと不安になりますよね。でも、安心してください。Aerophone Brisaで起こるトラブルの9割は、設定を見直すだけですぐに解決します。

今回は、特によくある3つの「困った」と、その処方箋をご紹介しましょう。

1. 「スマホとつながらない!」の9割はこれが原因

専用アプリを使おうとしても、「接続中…」のまま動かなかったり、そもそもアプリに楽器が表示されなかったりすることはありませんか。

その原因のほとんどは、「スマホのBluetooth設定画面でペアリングしてしまった」ことにあります。

ワイヤレスイヤホンなどはスマホの設定画面から接続しますが、Brisaのような「Bluetooth MIDI機器」は、必ず「アプリの中から」接続しなければなりません。

【解決策】

- スマホの「設定」→「Bluetooth」を開きます。

- もし「AE-BRISA」が接続済みになっていたら、その横にある「i」マークや歯車アイコンをタップして、「このデバイスの登録を解除(削除)」してください。

- Bluetoothを一度オフにし、再度オンにします(まだ何もしないで!)。

- アプリ「Aerophone Brisa Plus」を起動し、アプリ画面内の接続ボタンからペアリングを行ってください。

これで嘘のように繋がるはずです。

2. 「触れてないのに音が鳴る…」ホラー現象の正体

「息を止めたのに音が鳴り止まない」 「構えただけで勝手にプープー鳴る」

これは霊現象ではなく、楽器の「感度」が良すぎることが原因です。特に、夜間に静かに吹こうとして設定を変えた後に起こりがちです。

【解決策】

以下の2つの設定を確認してみてください。

- Breath Offset(ブレス・オフセット): この数値が低すぎると、周囲の空気の流れや、口内のわずかな圧力を感知して発音してしまいます。設定メニューで数値を少し(+2〜3くらい)上げてみてください。

- Reverb(リバーブ): お風呂場のような残響効果が強くかかっていると、息を止めた後もしばらく音が響き続けます。「音が止まらない」と感じたら、一度エフェクトを切って確認してみましょう。

3. 「ヘッドホンから音が出ない」うっかりミス

「ヘッドホンを挿したのに音が出ない」、あるいは「ヘッドホンをしているのに、スピーカーからも音が出てしまって家族に怒られた」というケース。

これは「Speaker Out(スピーカー出力)」の設定が関係しています。

【解決策】

設定メニューの「General Settings」にある「Speaker Out」を確認しましょう。

- Auto Mute(おすすめ): ヘッドホンを挿すとスピーカーが消え、抜くとスピーカーから鳴ります。基本はこれにしておきましょう。

- On: ヘッドホンを挿しても、スピーカーから常に音が出ます。ライブなどでモニターしたい時に使います。

- Off: スピーカーからは一切音が出ません。

「Auto Mute」になっているのに音が出ない場合は、単純に音量(Phones Volume)が「0」になっていないかも確認してくださいね。

それでも直らない時は「リセット」

いろいろ触りすぎて訳が分からなくなってしまったら、最終手段として「Factory Reset(工場出荷状態に戻す)」を行いましょう。

- [MENU] ボタン を押して 「Pro Menu」 に入ります。

- 「Initialize」 カテゴリーの中にある 「Factory Reset」 を選びます。

- 実行すると、購入時のまっさらな状態に戻ります(※保存していたユーザー音色なども消えるので、必要な場合は事前にバックアップを取ってください)。

トラブルも、解決してしまえば楽器への理解を深める良い機会です。

「なんだ、そういうことか」と笑って、また楽しい演奏の時間に戻ってくださいね。